[FOCUS] Le DPE, un outil fiable ?

Devenu clé de voûte des politiques du logement, le diagnostic de performance énergétique (DPE) n’en finit pas de susciter la controverse. La Cour des comptes appelle à le fiabiliser, tandis que des think tanks questionnent sa réelle utilité. Réformes en cascade, règles mouvantes, profession fragilisée, la filière réclame de la stabilité. Entre outil indispensable et boussole contestée, le DPE joue sa crédibilité...

Le DPE sur la sellette

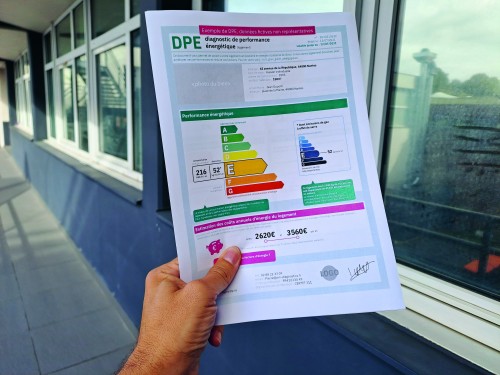

Devenu pivot des politiques du logement, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est plus que jamais contesté. La Cour des comptes appelle à le fiabiliser dans un rapport récent, dénonçant « un déploiement précipité des acteurs, des pratiques hétérogènes et des insuffisances persistantes en matière de contrôle ».

Bref, les Sages de la rue Cambon pointent du doigt le manque de professionnalisation de la filière et recommandent « une carte professionnelle pour les diagnostiqueurs, la séparation stricte entre formation et certification, des contrôles réguliers et l’harmonisation des logiciels pour restaurer la confiance ».

La fondation Ifrap va encore plus loin. S’appuyant sur des travaux académiques, ce think tank chargé d’évaluer les administrations publiques affirme que les DPE « prédisent imparfaitement les consommations réelles (sur/sous-estimations selon les classes) » et met en garde contre une « boussole réglementaire qui oriente aides et contraintes sans garantir l’efficacité énergétique ».

Si la Cour des comptes appelle à plus de fiabilité et si l’Ifrap questionne son utilité opé- rationnelle, sur le terrain, les professionnels (diagnostiqueurs, artisans et prescripteurs) demandent, eux, une stabilité des règles. Il est vrai que les réformes s’empilent. Et c’est à ne plus rien comprendre…

Assainir le marché

Le DPE est « un outil essentiel pour définir le niveau de qualité d’un bien au regard de sa consommation énergétique, des factures qu’il va générer en termes de chauffage [...] et de l’impact qu’il a sur le climat » et doit être « irréprochable », a déclaré Valérie Létard, l’ex-ministre du Logement sur TF1 en mars dernier.

En réponse, la loi Cazenave multiplie les mesures de lutte contre les fraudes : suspension préventive des versements en cas de doute, sanctions alourdies, QR-code obligatoire sur chaque DPE à l’automne 2025, refonte de l’annuaire national des diagnostiqueurs… Autant de mesures qui rebattent les cartes du DPE. Surtout qu’à cette longue liste, vient s’ajouter la réforme du DPE en faveur des surfaces inférieures à 40 m² qui vise à rendre les seuils DPE plus équitables.

Depuis le 1er juillet 2024, 140 000 logements de moins de 40 m² sont restés sur le marché en sortant des catégories F ou G, alors que 290 000 logements ont vu leur étiquette évoluer selon l’Ademe. Sans oublier qu’à partir du 1er jan- vier 2026, la France alignera le coefficient de conversion de l’électricité sur la valeur européenne par défaut : 1,9 (contre 2,3). Objectif : cesser de pénaliser une électricité largement décarbonée dans l’étiquette énergie. Des logements classés F ou G chauffés à l’électricité verront ainsi leur classement s’améliorer sans travaux.

Au fond, « si le DPE reste indispensable pour informer et arbitrer l’argent public, sa crédibilité se jouera sur trois leviers : fiabilité (méthode et contrôles), cohérence climatique (prise en compte du mix électrique et des usages réels) et capacité à déclencher des rénovations utiles plutôt qu’à multiplier des effets de seuil », conclut Loïc Cantin, président de la Fnaim.

Le DPE en chiffres

- 350 000

Nombre total de DPE réalisés en 2024 contre 120 000 en 2018. - + 46 %

Hausse du nombre de diagnostiqueurs immobiliers certifiés entre 2019 et 2023. - 4,1 millions

Nombre de passoires énergétiques (étiquettes F et G du DPE), soit 13,5 % du parc de résidences principales. - 37,2 %

Part des résidences principales en France métropolitaine chauffées à l’électricité (dont 5,1 % par une pompe à chaleur).

Sources : Ademe, Cour des comptes.

La baisse du CEP, une décision électrique !

Un arrêté publié au Journal officiel abaisse, au 1er janvier 2026, le coefficient de conversion de l’électricité dans le DPE de 2,3 à 1,9. Alignée sur la valeur européenne, cette décision vise à mettre fin à une pénalisation des logements électriques. « La réforme corrige un biais de méthode qui défavorisait l’électricité, pourtant largement décarbonée en France. Toute part d’usages électriques voit désormais sa consommation d’énergie primaire diminuer dans le calcul. Un logement tout électrique consommant 100 kWh/m² en énergie finale passera de 230 à 190 kWh/m² en énergie primaire », explique Jean-Pierre Hauet, président du Comité scientifique d’EdEn (Équilibre des énergies).

Du coup, cette évolution du coefficient peut améliorer l’étiquette de nombreux biens chauffés à l’électricité, sans effet négatif pour les autres. Sans compter qu’elle favorisera également un ciblage plus efficace des aides à la rénovation vers les logements chauffés aux énergies fossiles. « Cette réforme envoie un signal fort en faveur de l’électrification des logements et de la sortie des chaudières fossiles », estime Jean-pierre Hauet.

Cette conversion oriente en effet clairement les choix d’équipements, en rendant plus rentable le remplacement d’une chaudière gaz ou fioul par une pompe à chaleur, et en valorisant les solutions d’eau chaude thermodynamique ou solaire. À l’inverse, les convecteurs d’entrée de gamme restent pénalisés à l’usage, puisque leur coût annuel, obligatoire dans les annonces, demeure dissuasif.

Le débat reste vif

L’effet est immédiat. Cette réforme devrait faire sortir de la catégorie de “passoire énergétique” quelque 850 000 logements sur les 4,1 millions concernés. En d’autres termes, 14 % des habitations quitteront l’étiquette F ou G sans même effectuer de travaux ! Faut-il s’en réjouir ? Pour la Fédération des industries électriques (Fieec), « il ne s’agit pas de réévaluation négative des DPE existants, mais de la suppression partielle d’un handicap à tort ». La nouvelle est également saluée par les professionnels de l’immobilier, « même si le changement de coefficient ne va pas assez loin ». « J’espérais un abaissement jusqu’à 1,5 », regrette Loïc Cantin, président de la Fnaim.

À l’inverse, les professionnels du Bâtiment craignent, eux, une baisse d’activité. Le Filmm (syndicat des fabricants d’isolants en laines minérales) alerte déjà sur les effets délétères de la décision unilatérale du gouvernement : « La réforme alimente une illusion de performance énergétique : des logements mal isolés apparaîtront mieux notés simplement parce qu’ils sont chauffés à l’électricité. Or, sans travaux de rénovation préalables, les ménages continueront de subir des factures de chauffage élevées et une précarité énergétique aggravée. »

L’inquiétude est partagée par la Confédération nationale du logement. « Le gouvernement écoute les lobbies des propriétaires sans tenir compte du mal-être des locataires qui vivent dans des passoires thermiques. C’est décourageant », déplore Eddie Jacquemart. Quant aux acteurs du gaz, ils contestent une réforme jugée politique, craignant des sorties « artificielles » du statut de passoire sans travaux et des tensions sur la pointe électrique hivernale, tandis que la Capeb « appelle le gouvernement à privilégier une approche plus équitable de la performance énergétique des bâtiments de nature à apporter de la clarté et de la confiance aux ménages, à donner de la visibilité aux entreprises et à respecter nos engagements en matière de décarbonation ».

« La baisse du coefficient d’énergie primaire (CEP) dans le calcul du DPE au 1er janvier 2026, relève du tripatouillage politique d’un outil scientifique. »Jean-Charles Colas-Roy, président de Coénove

C’est quoi, ce coefficient ?

Dans le DPE, on ne classe pas un logement sur sa seule consommation “au compteur” (l’énergie finale). On la convertit en énergie primaire via un coefficient de conversion. Pour l’électricité, ce chiffre traduit historiquement l’énergie qu’il a fallu dépenser en amont (production, acheminement) pour livrer 1 kWh au domicile.

Né dans les années 1970 pour additionner des énergies différentes dans les bilans nationaux, ce facteur était de 2,58, puis 2,3 en 2021. Problème : une fois inscrit dans des règles (DPE, mais aussi RE 2020), il a surpénalisé l’électricité par rapport au gaz. Ce coefficient est conventionnel, il n’est pas issu d’une loi physique. Or, la France produit une électricité largement décarbonée (nucléaire + renouvelables).

Résultat, des logements électriques bien isolés étaient classés bas, et il pouvait même être plus facile d’améliorer son DPE en passant du tout-électrique… au gaz. L’Union européenne a proposé en 2023 une valeur par défaut à 1,9. La France s’y aligne.

« Il manque un cap stable »

3 questions à Loïc Cantin, président de la Fnaim

Zepros : La baisse du coefficient énergie primaire est-elle une bonne nouvelle pour le marché ?

Loïc Cantin : Oui, c’est une correction technique et une justice énergétique. Avec 2,3, l’électricité – pourtant massivement décarbonée en France – était pénalisée : pour 100 kWh consommés au compteur, le DPE en comptait 230, quand le gaz restait à 100. Passer à 1,9 rétablit l’équilibre entre énergies, met fin à des situations absurdes où des logements électriques bien isolés basculaient en passoires. Concrètement, une part des logements classés G car chauffés à l’électrique remonteront en F ; on parle d’un ordre de grandeur autour de 150 à 160 000 biens. Cela ne change ni la facture des occupants, ni l’exigence de travaux pour viser encore mieux que F.

Les critiques sur la fiabilité du DPE et le rôle des diagnostiqueurs vous inquiètent-elles ?

L. C. : Le métier est jeune et perfectible, mais l’immense majorité des diagnostiqueurs sont professionnels. La réforme ne change pas leur intervention : l’algorithme pèse désormais l’électricité avec 1,9 au lieu de 2,3, c’est tout. Oui, il y a eu des “maladies infantiles” (écarts, sous-formation de quelques acteurs) et des dérives à sanctionner. La réponse, c’est le contrôle et la transparence : la mise en place d’un QR-code sur la carte pro du diagnostiqueur pour vérifier qualification et assurances va dans le bon sens.

Quel regard portez-vous sur la politique de rénovation du logement ?

L. C. : Il manque un cap stable. MaPrimeRénov’ a prouvé l’appétence des ménages, mais les crédits n’ont pas suivi : on ne peut pas décréter l’indécence d’un parc sans outiller massivement sa rénovation ! La crise des transactions s’atténue, mais la crise du logement est devant nous : pénurie d’offres, investisseurs refroidis, contraintes qui s’empilent (foncier, ZAN, instabilité réglementaire). Un pays qui se respecte doit pouvoir loger sa population ; il faut une politique du logement lisible, pluriannuelle, qui sécurise propriétaires, locataires et filières – et qui fasse de la rénovation un investissement soutenable plutôt qu’une injonction.

Vers un tour de vis des diagnostiqueurs

Pour restaurer la confiance, l’État complète les textes de juin par un arrêté du 28 juillet 2025, applicable au 1er octobre. Le DPE, obligatoire à la vente comme à la location et déterminant pour la valeur d’un bien, est désormais plus encadré. Un plafond d’activité est fixé : tout diagnostiqueur dépassant 1 000 DPE de maisons ou d’appartements sur 12 mois glissants est suspendu, sauf justification recevable.

Les DPE collectifs et ceux générés automatiquement n’entrent pas dans ce décompte. Côté compétences, le Cofrac contrôlera les organismes de certification tous les 10 mois, tandis que l’Ademe déploie un outil statistique pour repérer les dérives (volumétries anormales, distances incompatibles), avec inscription possible sur une liste noire jusqu’à 24 mois en cas de récidive.

La chaîne numérique est aussi sécurisée : chaque intervention devra s’appuyer sur un QR-code adossé à l’Ademe, et le résultat ne sera consultable qu’après enregistrement officiel à l’Observatoire DPE-Audit.

MaPrimeRénov’, CEE et TVA évoluent encore…

À quelques heures de son départ, le gouvernement a publié au Journal officiel ses derniers décrets. MaPrimeRénov’ est durcie et ciblée sur les logements E, F et G, avec des barèmes abaissés. La rénovation “par geste” exclut désormais l’isolation des murs et les chaudières biomasse, mais l’isolation des toitures et l’installation de poêles à bois ou à granulés sont conservées. Les aides individuelles sont prolongées jusqu’à fin 2026.

En parallèle, l’exécutif dope le marché des pompes à chaleur via les certificats d’économies d’énergie (CEE) et abaisse à 5,5 % la TVA sur la pose de panneaux solaires à compter du 1ᵉʳ octobre, sous critères carbone stricts qui écartent, pour l’heure, l’essentiel des modèles importés, selon Enerplan.

Depuis le 1ᵉʳ janvier, l’interdiction de relouer les logements classés G réoriente aussi le marché : retraits d’offres dans les zones tendues, pression haussière sur les loyers et risque juridique accru pour les bailleurs qui tardent à rénover. La Fédération française du Bâtiment dénonce un « violent rabotage » et la Fondation pour le logement des défavorisés parle d’« auto-sabotage » au détriment des ménages modestes.